フリーズドライのデメリットをご存知ですか?長期保存ができて便利なフリーズドライ食品ですが、いくつかの注意点があります。食感の変化や価格の高さ、保存状態による品質劣化など、知っておくべき問題点とその対策法を知ることで、より賢く活用できるようになります。

「フリーズドライ食品を買ったけど思ったより美味しくない」「開封後すぐに湿気ってしまった」「値段が高くてためらってしまう」といった経験はありませんか?これらはフリーズドライの代表的なデメリットですが、適切な対策を知れば解決できることがほとんどです。

フリーズドライとは、食品を凍結させた状態で真空にして水分を昇華(固体から気体へ直接変化)させる乾燥方法です。この方法により栄養素の損失を最小限に抑えながら長期保存が可能になりますが、その製法ゆえのデメリットも存在します。

この記事では、フリーズドライ食品の9つの主なデメリットと、それぞれの効果的な対策法について詳しく解説します。また、より良い製品の選び方や、家庭でできる乾燥食品の作り方についても紹介します。

フリーズドライ食品の9つの主なデメリット

それぞれのデメリットに対する具体的な対策法

無添加・低塩分のフリーズドライ製品の選び方

家庭でフリーズドライに近い効果を得る方法

フリーズドライ食品を長持ちさせる保存のコツ

フリーズドライ食品は忙しい現代生活や災害時の備えとして大変便利な食品です。デメリットを理解し対策を知ることで、そのメリットを最大限に活かせるようになります。長期保存食や時短調理に興味がある方はもちろん、健康的な食生活を維持したい方にもぜひ参考にしていただきたい情報をまとめました。

フリーズドライの9つのデメリットと対策法

フリーズドライ食品には多くのメリットがありますが、知っておくべきデメリットもあります。それぞれの問題点と対策法を見ていきましょう。

食感と食味の変化

フリーズドライ製品は生の食材と比べて食感や味わいが変化します。

乾燥による歯ごたえや食感の変化

野菜の場合、みずみずしさが失われる

肉類は繊維質になりやすい

復元後も生と同じ食感には完全に戻らない

特に生野菜特有の歯切れやのどごしが劣る

食感の変化を最小限に抑えるには、フリーズドライ製品を選ぶ際に試食や口コミを参考にしたり、戻し方の手順を守ることが大切です。また、料理の具材として使用すると食感の違いが気になりにくくなります。

製品の色調と見た目の変化

フリーズドライ製品は見た目も変化します。

鮮やかな色が褪せる傾向がある

空気に触れる表面積が広く酸化しやすい

特に緑黄色野菜は色の変化が顕著

天然の色素が酸化により退色

見た目の変化が食欲に影響することも

色の変化は品質に直接影響するわけではありませんが、見た目を重視する場合は、窒素充填されたパッケージの商品を選んだり、遮光性の高い容器で保存すると良いでしょう。また、着色料を使用していない自然な色の変化として理解することも大切です。

栄養価に関する誤解と真実

フリーズドライの栄養価については誤解も多いです。

熱に弱いビタミンCなどは比較的保持される

水溶性ビタミンの流出は少ない

一方で長期保存中に酸化によるビタミン損失も

タンパク質や炭水化物はほぼ変化なし

食物繊維は変化しないため保持率が高い

フリーズドライは他の乾燥方法と比較すると栄養素の保持率は高いものの、生鮮食品と比べると多少の栄養価の低下はあります。しかし、これは大きなデメリットというよりは、すべての加工食品に共通する特性と言えるでしょう。

フリーズドライと栄養価の関係は複雑です。栄養素の種類によって保持率は異なり、全体的に見れば他の加工方法よりも栄養素を保持する傾向にあります。問題は保存期間中の酸化による劣化で、これは密封包装や適切な保存環境で最小限に抑えることができます。

日常的に多様な食品を摂取していれば、フリーズドライ食品の栄養価の僅かな低下は健康上の問題にはならないでしょう。

コストと価格の高さ

フリーズドライ食品は一般的に価格が高めです。

製造設備の高額な初期投資コスト

乾燥工程に時間とエネルギーを要する

レトルト食品と比較して1.5~3倍の価格差

無添加・高品質な商品はさらに高価に

家庭で手作りするより割高になる場合が多い

コスト面では、まとめ買いやセール時の購入、ブランドや商品の比較検討が有効です。また、日常的に使用するものと非常食用で使い分けることもコスト削減につながります。

開封後の保存期間と品質劣化

フリーズドライ食品は未開封なら長期保存できますが、開封後は注意が必要です。

開封後は湿気を吸収しやすく品質が急速に劣化

一度湿気を吸うと食感や風味が損なわれる

密封容器に移し替えても完全には防げない

開封後はできるだけ早く消費するか、密閉容器に乾燥剤と共に保存しましょう。また、小分けパックの製品を選ぶことで、一度に開封する量を減らすことができます。

湿気・酸化に対する脆弱性

フリーズドライ食品は湿気や酸素に敏感です。

多孔質構造のため表面積が大きく酸化しやすい

湿度の高い環境では急速に品質劣化

酸化により風味や色が変化

油脂を含む食品は特に酸化の影響を受けやすい

湿気を吸うと微生物繁殖のリスクも上昇

保存環境を乾燥させ、遮光・密閉容器を使用することが重要です。特に梅雨時期や湿度の高い場所での保管には注意が必要です。

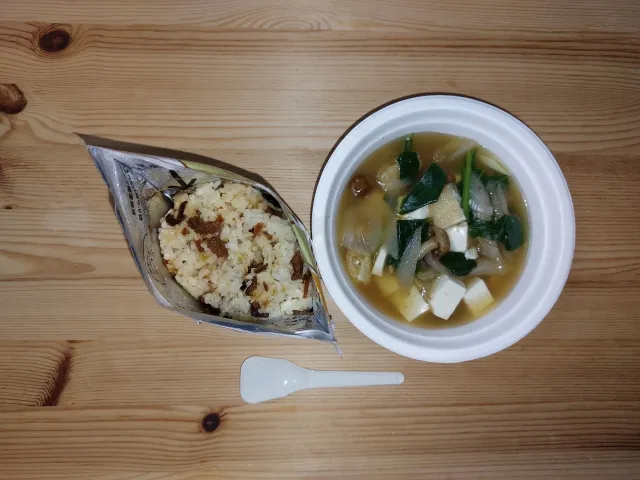

調理時に清潔な水が必要

フリーズドライ食品の調理には水が必須です。

復元には清潔な水やお湯が必要

災害時など水が限られた状況では調理困難

水質によって味や復元具合が変わる

お湯の方が復元効果が高いが、ない場合も

水で戻す場合はお湯より2~3倍の時間が必要

非常食として備蓄する場合は、飲料水も十分に確保しておくことが重要です。また、水が限られた状況では、少量の水で部分的に戻す、または直接食べられる種類のフリーズドライ食品を選択するといった工夫が必要です。

使用できない食材の制限

すべての食材がフリーズドライに適しているわけではありません。

高水分・高油分の食材は向かない場合が多い

生クリームなど乳脂肪を多く含む食品は難しい

一部の果物は固形化が難しい

ゼラチン質の食品は質感が大きく変わる

卵や特定の魚介類は風味変化が顕著

フリーズドライに向かない食材があるのは、その製法の特性上避けられません。細胞構造や成分によって乾燥・復元のプロセスが異なるためです。フリーズドライに向く食材を知り、その特性を活かした使い方をすることが重要です。

環境負荷と持続可能性の問題

フリーズドライ製法は環境面での課題もあります。

製造過程で多くのエネルギーを消費

真空装置や冷却装置の稼働による電力使用

個別包装による廃棄物の増加

輸送時の軽量化はメリットだが包装材の環境負荷

生産規模の拡大が難しく大量生産に限界がある

環境への配慮としては、リサイクル可能なパッケージの製品を選んだり、必要な分だけを購入して無駄を減らすことが大切です。また、家庭での無駄な食材購入を減らすためにフリーズドライをうまく活用することで、食品ロスの削減につながる場合もあります。

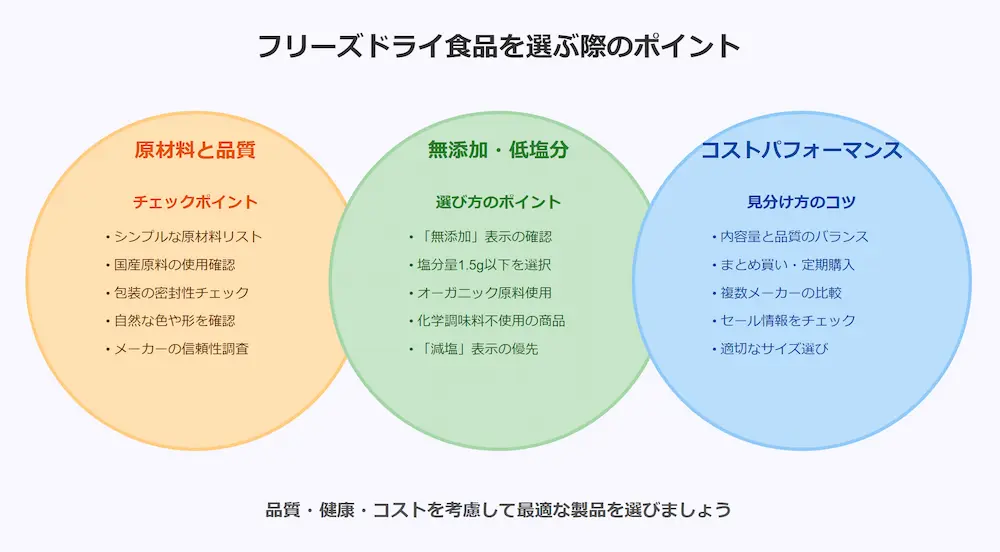

フリーズドライ食品を選ぶ際のポイント

デメリットを理解した上で、より良いフリーズドライ食品を選ぶためのポイントを紹介します。

原材料と品質をチェックする方法

品質の良いフリーズドライ製品を見分けるポイントです。

原材料表示を確認し、シンプルな原材料リストを選ぶ

国産原料を使用している製品は安全性が高い傾向

包装状態(密封性)をチェック

色や形が自然に保たれているものを選ぶ

製造メーカーの信頼性や生産背景を調査

フリーズドライ製品は原材料の質がそのまま反映されます。特に味噌汁やスープ類は、使用されている出汁や味付けの質が重要です。パッケージに記載されている情報をしっかり確認しましょう。

無添加・低塩分のフリーズドライ製品の選び方

健康を意識する方向けの選び方です。

「無添加」「保存料不使用」の表示を確認

栄養成分表で塩分量をチェック(1食あたり1.5g以下が理想)

オーガニック原料使用の製品を探す

化学調味料不使用の製品を選ぶ

「減塩」表示のある商品を優先する

フリーズドライ技術自体は添加物を必要としませんが、味や色を良くするために添加物が使われていることもあります。また、味噌汁などは一般的に塩分が高めなので、健康に配慮する場合は減塩タイプを選ぶとよいでしょう。

コストパフォーマンスの高い商品の見分け方

価格と価値のバランスを考えた選び方です。

単価だけでなく内容量と品質のバランスを見る

まとめ買いや定期購入でコスト削減

複数メーカーの類似商品を比較検討

セール情報をチェックして購入タイミングを計る

使用頻度に合わせたパッケージサイズを選ぶ

価格の高さはフリーズドライのデメリットですが、賢く選べばコストパフォーマンスの高い商品も見つかります。特に一人暮らしや少人数世帯では、小分けになった商品を選ぶことで、食品ロスを減らせるメリットもあります。

よくある質問と回答

フリーズドライ食品について多く寄せられる疑問に答えます。

フリーズドライ食品は体に悪いのですか?

結論から言えば、フリーズドライ食品自体は体に悪いものではありません。

フリーズドライ製法は物理的な乾燥方法で化学処理ではない

添加物を使わない製品も多く存在する

通常の食品と同じく原材料の質が重要

塩分が高い製品もあるので摂取量に注意

偏った食生活にならないよう多様な食品を摂取する

フリーズドライ技術自体は、乾物や海藻など昔からある乾燥食品と同様に、単に水分を除去しているだけ なので、製法そのものには健康リスクはありません。問題があるとすれば、添加物や塩分といった付加的な要素であり、商品選びで解決できる 部分です。

水だけでフリーズドライ食品を戻せますか?

基本的には水でも戻すことは可能です。

水でも戻せるが、お湯より時間がかかる(約2~3倍)

冷水で戻すと風味や香りが十分に引き出せないことも

非常時やアウトドアなどお湯が使えない状況では有効

冷製スープなど冷たい状態で食べる場合には適している

食品によっては水での復元に向かないものもある

味噌汁などは温かさも美味しさの一つなので、可能な限りお湯で戻すことをおすすめします。ただし、災害時などお湯が用意できない状況では、水での復元も十分実用的です。

フリーズドライ食品の適切な保存方法は?

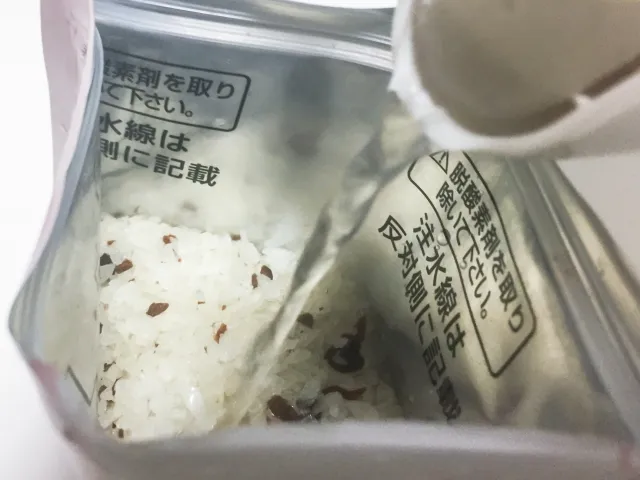

アルファ米(非常食)

長期間品質を保つための保存方法です。

未開封の場合は直射日光・高温・湿気を避けた場所で保管

開封後は密閉容器に移し、乾燥剤を入れる

冷暗所での保管が理想的

開封後はなるべく早く使い切る

湿度の高い季節は特に注意が必要

フリーズドライ食品は適切に保存すれば、表示されている賞味期限まで品質を保つことができます。特に開封後の管理が重要なので、一度に使い切れる量の小分けパックを選ぶのも一つの方法です。

家庭でフリーズドライに近い効果を得る方法はありますか?

家庭用フードドライヤーを使って乾燥食品を作る方法です。

家庭用フードドライヤー(食品乾燥機)を活用する

食材を薄く均一にスライスして乾燥効率を上げる

低温設定(40℃前後)でゆっくり乾燥させる

完全に乾燥させてから密閉容器で保存する

ドライフルーツや野菜チップスから始めるとよい

家庭用のフードドライヤーでは真のフリーズドライ効果は得られませんが、低温でじっくり乾燥させることで栄養素の損失を最小限に抑えた乾燥食品を作ることができます。

- STEP1準備食材を清潔に洗い、均一な厚さ(5mm程度)にスライスします。

- STEP2予備処理必要に応じてブランチング(熱湯に瞬間的に浸す)または酢水に浸して変色を防ぎます。

- STEP3配置フードドライヤーのトレイに食材を隙間をあけて並べます。

- STEP4乾燥温度を40~50℃に設定し、食材に応じて4~12時間乾燥させます。

- STEP5確認完全に乾燥したか確認します。曲げても折れる状態が目安です。

- STEP6保存冷ましてから密閉容器に乾燥剤と共に保存します。

家庭用フードドライヤーと業務用フリーズドライ機器では原理が異なりますが、乾燥食品を作るという目的は共通しています。家庭用機器でも工夫次第で栄養価を保持した美味しい乾燥食品が作れます。特に自分で材料や味付けをコントロールできる点は大きなメリットです。

ただし、お湯で戻す際の復元性や長期保存性は本格的なフリーズドライ食品には及ばないことを理解しておきましょう。

フリーズドライのデメリットを理解して上手に活用しよう【総括】

フリーズドライ食品は多くのメリットがある一方で、いくつかのデメリットも存在します。これらを正しく理解して上手に活用することが大切です。以下にポイントをまとめました。

フリーズドライ食品は生鮮食品と比べて食感や色が変化する

価格が高めだが、食品ロス削減や時間節約というメリットもある

開封後は湿気に弱く、早めに使い切るか適切に保存することが重要

多孔質構造のため酸化や湿気の影響を受けやすい

調理には清潔な水やお湯が必要なため、非常時には水の備蓄も重要

すべての食材がフリーズドライに適しているわけではない

栄養価は他の加工方法より保持されやすいが、生鮮食品より低下する場合も

家庭用フードドライヤーでは真のフリーズドライ効果は得られないが工夫次第で活用可能

製品選びでは原材料、添加物、塩分量などをしっかりチェックすることが大切

小分けパックや個包装タイプは使いやすく品質劣化も防げる

環境負荷を考慮し、必要な分だけ購入して無駄を減らすことも重要

バランスのとれた食生活の中で、時短や非常時の備えとして活用するのが理想的

フリーズドライのデメリットをきちんと理解した上で、その特性に合った活用をすることで、忙しい現代生活の中でも栄養バランスのとれた食事を効率よく摂ることができます。特に、一人暮らしや少人数世帯、忙しい朝の時間帯、アウトドア活動、そして災害時の備えとして、フリーズドライ食品は大きな力を発揮します。

メリットとデメリットを正しく把握し、食生活全体のバランスを考えながら、賢く活用していきましょう。「フリーズドライは体に悪い」という誤解はもはや過去のものです。 適切な製品選びと保存方法で、フリーズドライ食品は現代の食生活を豊かにする強力なツールとなります。