フードドライヤーの仕組みを知れば、ドライフルーツやビーフジャーキーなどの乾燥食品をより効率的に、おいしく作ることができます。しかし「温度設定はどうすればいいの?」「乾燥ムラができてしまう…」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。

実はフードドライヤーの性能を最大限に引き出すには、その内部構造と動作原理を理解することが重要です。熱風発生の仕組みから温度制御技術、効率的な水分排出システムまで、一見シンプルな家電の中に驚くほど精密な技術が詰まっています。

この記事では、フードドライヤーの基本的な構造から最新の技術、効果的な使い方までを徹底解説します。家庭用から業務用まで、様々なタイプのフードドライヤーに共通する原理を理解することで、より効率的で栄養価の高い乾燥食品作りが可能になるでしょう。

フードドライヤーの基本構造と温風循環の仕組み

食材に適した温度設定と乾燥時間の目安

乾燥ムラを防ぐ効果的な方法

電気代と消費電力の実際

家庭用と業務用の違いと選び方のポイント

手作りのドライフードで健康的な食生活を始めたい方、収穫した野菜や果物を無駄なく保存したい方、より効率的なフードドライヤーの使い方を知りたい方は、ぜひ参考にしてください。

フードドライヤーの仕組みとは?基本構造と動作原理

フードドライヤーは食材の水分を効率的に除去し、長期保存を可能にする調理家電です。温風と空気循環を利用して食材を乾燥させる仕組みを持ち、家庭での自家製ドライフルーツやジャーキー作りに活躍します。

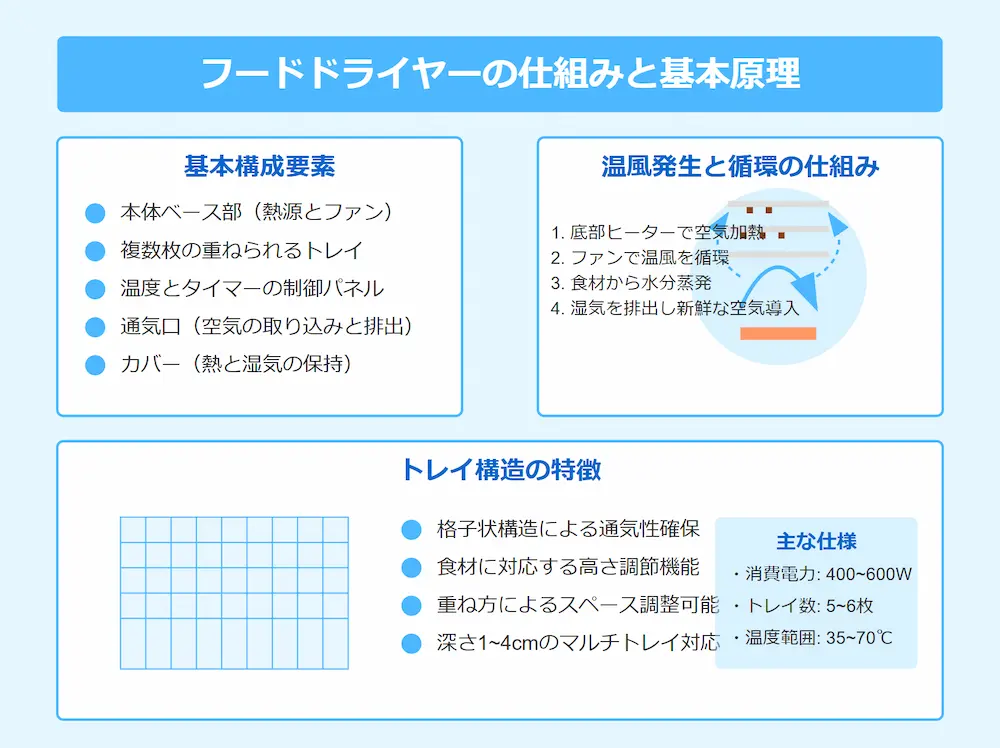

フードドライヤーの基本構成要素

フードドライヤーの基本構成は非常にシンプルで、主に以下の要素から成り立っています。

本体ベース部(熱源とファン)

複数枚の重ねられるトレイ

温度とタイマーの制御パネル

通気口(空気の取り込みと排出)

カバー(熱と湿気の保持)

これらの構成要素が連携して動作することで、効率的な乾燥システムを形成しています。本体ベース部には熱源となる電気ヒーターとファンが内蔵されており、これが乾燥の核となるメカニズムです。

トレイは通常5〜6枚程度が標準で付属し、必要に応じて高さ調整が可能な設計になっています。

温風発生と循環の仕組み

フードドライヤーの動作原理は、熱風循環による効率的な水分除去にあります。

底部または背面のヒーターで空気を加熱

ファンによる温風の上昇・循環

トレイ上の食材からの水分蒸発

湿気を含んだ空気の排出と新鮮な空気の取り込み

この循環システムによって、食材が均一に乾燥していきます。ほとんどの家庭用モデルでは底部から上向きに温風が送られる垂直循環型が採用されていますが、高性能な製品では360°の全方向から均一に温風が当たる設計も存在します。

消費電力は家庭用で400〜600W程度が一般的で、温度センサーと連動して効率よく電力を使用します。

トレイ構造の特徴

トレイ構造は乾燥効率に大きく影響する重要な要素です。

格子状またはハニカム構造による通気性確保

食材の厚みに対応する高さ調節機能

重ね方によるスペース調整が可能

多くの製品では、標準トレイの深さは約1cmですが、近年ではより深い「マルチトレイ」(深さ約4cm)を提供するモデルも増えています。これにより厚みのある食材や立体的な食材の乾燥も可能になりました。

トレイの配置間隔も重要で、食材の厚みに合わせて1cmから1.7cm程度まで調整できる製品が主流となっています。

これは単なる機能拡張以上に、生活様式の変化や食の多様化に対応する製品進化の好例と言えるでしょう。

フードドライヤーの熱源と温度制御技術

効率的な乾燥を実現するためには、正確な温度制御が不可欠です。フードドライヤーの心臓部とも言える熱源と温度制御の仕組みについて見ていきましょう。

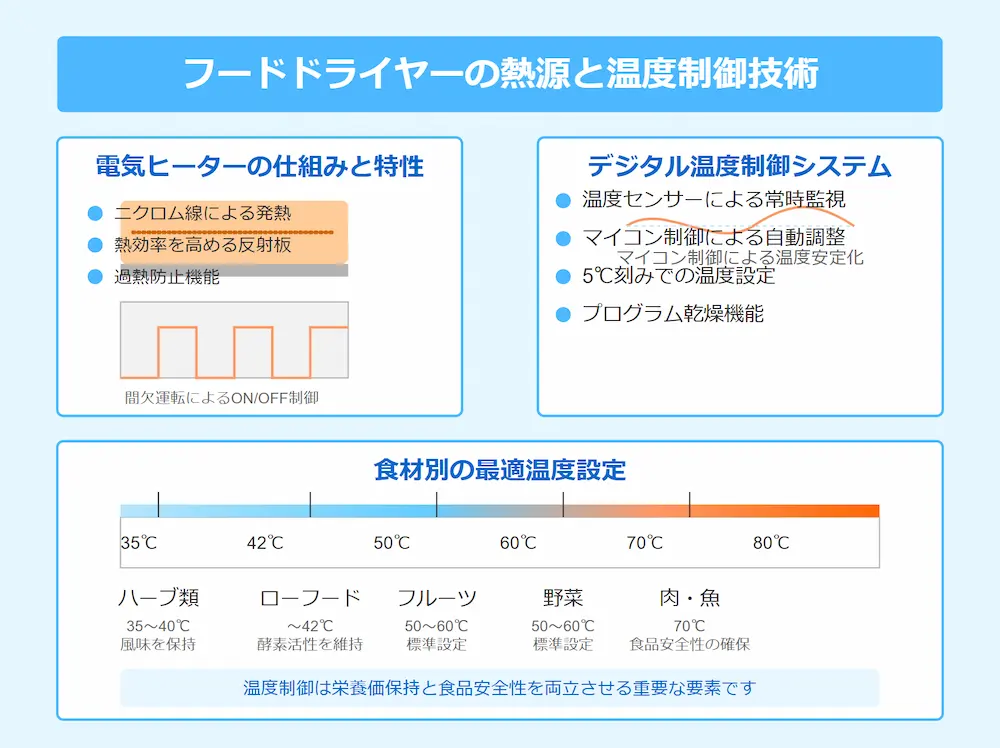

電気ヒーターの仕組みと特性

フードドライヤーの熱源には主に電気ヒーターが採用されています。

ニクロム線などの抵抗体による発熱

熱効率を高める反射板や熱伝導設計

過熱防止機能によるヒーターの保護

業務用では高出力の三相200V電源も

家庭用の標準的なモデルでは100V電源で動作し、最大で600W程度の出力となっています。ヒーターの特性として、立ち上がりは早いものの、安定した温度維持には継続的な電力供給が必要です。そのため多くの製品では断続的にヒーターをON/OFFする間欠運転を採用し、電力消費を抑えながら設定温度を維持しています。

デジタル温度制御システム

最新のフードドライヤーでは精密な温度制御が実現されています。

温度センサーによる庫内温度の常時監視

マイコン制御による自動温度調整

デジタル表示による現在温度と設定温度の確認

5℃刻みでの細かな温度設定(35〜70℃)

温度制御システムは食材の乾燥状態に大きく影響します。センサーが庫内温度を検知し、設定温度との差に応じてヒーターの出力を自動調整する仕組みにより、一定温度での乾燥が可能になります。高度なモデルでは、乾燥の進行に合わせて温度を自動的に変化させる「プログラム乾燥」機能も搭載されています。

食材別の最適温度設定

食材によって最適な乾燥温度は異なります。代表的な温度設定の目安を見てみましょう。

ハーブ類:35〜40℃(風味を保持)

フルーツ:50〜60℃(酵素活性を維持したい場合は低温)

野菜:50〜60℃(標準設定)

肉・魚(ジャーキー):70℃(食品安全性の確保)

温度設定は食材の栄養価や風味の保持にも関わります。例えば、ローフードとして酵素を活かしたい場合は42℃以下の低温乾燥が推奨されています。一方、肉や魚の乾燥ではタンパク質変性と殺菌効果の観点から60℃以上の設定が必要です。

温度制御技術の進化は単なる利便性向上を超えて、食品の安全性と栄養価保持という相反する要求を両立させる鍵となっています。

低温でゆっくり乾燥させればビタミンや酵素などの栄養素は保持されますが、微生物繁殖のリスクが高まります。逆に高温なら殺菌効果は高いものの、熱に弱い栄養素は失われやすくなります。

現代のフードドライヤーはこの矛盾を、精密な温度制御と効率的な水分除去の組み合わせによって解決していると言えるでしょう。

水分排出と空気循環の仕組み

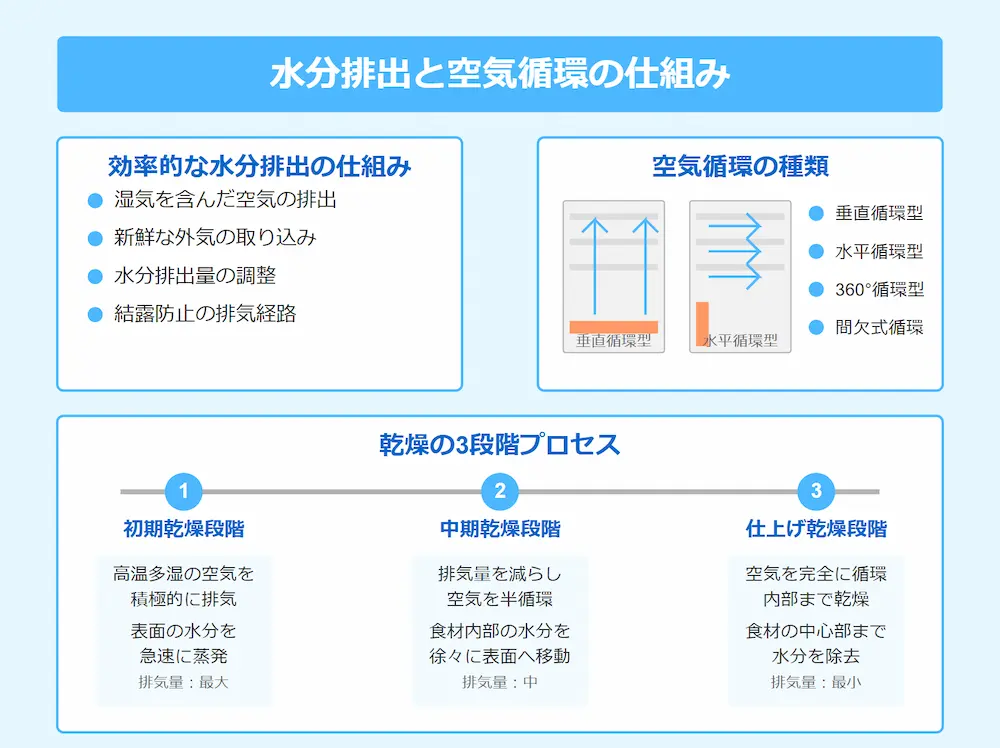

フードドライヤーの効率を決定づける重要な要素が、水分排出と空気循環のシステムです。この部分の設計によって乾燥速度や仕上がりの均一性が大きく左右されます。

効率的な水分排出の仕組み

フードドライヤーにおける水分排出は単純なようで実は精密な設計が必要です。

食材から蒸発した水分を含んだ空気の排出

新鮮な外気の取り込み

水分排出シャッターによる排出量の調整

結露防止のための排気経路設計

食材から蒸発した水分を含んだ湿気の多い空気をどれだけ効率よく排出できるかが乾燥効率に直結します。

高性能な製品では水分排出シャッターと呼ばれる機構が搭載されており、乾燥の進行状況に応じて排気量を調整することが可能です。これにより効率的な乾燥と電力消費の最適化を両立させています。

空気循環と乾燥プロセス

空気循環の方式も製品によって様々であり、それぞれに特徴があります。

垂直循環型:底部から上へ温風が上昇

水平循環型:背面から前方へ温風が流れる

360°循環型:全方向から均一に温風が当たる

間欠式循環:定期的に風向や強さを変化させる

最も一般的な垂直循環型 では、底部のヒーターとファンで暖められた空気が上昇し、複数段のトレイを通過して食材を乾燥させます。この方式ではトレイの位置によって乾燥速度に差が出やすいため、多くの製品ではトレイのローテーション(上下の入れ替え)が推奨されています。より高性能な360°循環型 では、複数のファンとダクト設計により均一な乾燥が可能になっています。

乾燥の3段階プロセス

効率的な乾燥を実現するため、多くの業務用フードドライヤーでは乾燥プロセスを3段階に分けて制御しています。

- STEP1初期乾燥段階高温多湿の空気を積極的に排気し、外気を取り入れることで急速に表面の水分を蒸発させます。この段階では排気量が最大となります。

- STEP2中期乾燥段階排気量を減らし、内部の空気を半循環させることで、効率よく食材内部の水分を徐々に表面へ移動させます。燃料やエネルギーの節約にもつながります。

- STEP3仕上げ乾燥段階空気を完全に循環させ、食材の中心部まで水分を除去します。この段階で食材の内部までしっかりと乾燥させることができます。

家庭用の小型モデルでは明示的にこの3段階制御を採用している製品は少ないものの、タイマーと温度設定を組み合わせることで、同様の効果を手動で再現することができます。例えば、初期は高温で短時間、後半は低温で長時間といった使い分けが可能 です。

これは食品工学の知見を取り入れた結果であり、専門的な乾燥技術が家庭用機器にも応用されているという点で、フードドライヤーは単なる調理家電を超えた先進的な技術製品と言えるでしょう。

よくある質問と回答

フードドライヤーの利用に関してよく寄せられる質問に回答します。

フードドライヤーの電気代はどれくらい?

| 1kWh=27円で計算 | 消費電力 | 1時間の電気代 |

|---|---|---|

| エアコン | 1000W | 27円 |

| 電子レンジ | 1200W | 32.4円 |

| IHクッキングヒーター | 2000W | 54円 |

| フードドライヤー(400W) | 400W | 10.8円 |

| フードドライヤー(600W) | 600W | 16.2円 |

| 食品分類 | 推奨温度 (℃) | 推奨時間 (時間) |

|---|---|---|

| ドライフルーツ | 50-55 | 6-12 |

| 干し芋 | 40-50 | 12-18 |

| 肉類ジャーキー | 70-75 | 10-12以上 |

| 野菜乾燥 | 50-60 | 4-8 |

| ハーブ乾燥 | 35-40 | 2-4 |

| ヨーグルト | 40-45 | 6-10 |

実際の電気代は設定温度や運転時間、電力会社の単価によって変動します。

多くの製品では間欠運転(ヒーターのON/OFF制御)によって電力消費を抑える工夫がされており、表示されている消費電力よりも実際の電気代は安くなる傾向があります。

長時間使用しても電気代が比較的安いため、市販の乾物を購入するよりも経済的に自家製の乾燥食品を作ることもできます。特に旬の野菜や果物を大量に処理することで、さらにコストパフォーマンスを高められます。

乾燥ムラを防ぐ方法はありますか?

乾燥ムラは多くのユーザーが直面する課題ですが、いくつかの工夫で改善できます。

食材を均一な厚さにスライス

トレイ内で食材が重ならないよう配置

乾燥途中でトレイの上下位置を入れ替える

乾燥途中で食材の表裏を返す

特に垂直循環型の製品では、下段と上段で乾燥速度に差が出やすいため、途中でトレイの位置を入れ替えることが効果的です。また、食材自体の水分量にも個体差があるため、乾燥の早い食材から順に取り出すという使い方も可能です。

最新の製品では360°循環型や間欠式循環を採用することで乾燥ムラを軽減していますが、より均一な仕上がりを求める場合は途中での手入れが効果的です。

家庭用と業務用の違いは何ですか?

家庭用と業務用のフードドライヤーには、いくつかの明確な違いがあります。

処理容量:家庭用は5〜10段、業務用は数十段

電源:家庭用は100V、業務用は200Vや三相電源

制御システム:業務用はより精密なプログラム制御

業務用のフードドライヤーは大量処理を前提としているため、トレイ1枚あたり2〜3.5kgの食材を収容でき、最大60枚使用した場合、一度に210kgもの食材を乾燥できる大容量モデルも存在します。また、乾燥の3段階プロセスを自動制御する機能や、異なる食材に最適化されたプリセットプログラムなど、より高度な機能を備えています。

フードドライヤーは一見シンプルな家電ですが、実際には食品の水分活性や乾燥挙動に関する専門知識が凝縮された製品です。特に業務用モデルでは食品工学の知見を活かした精密な制御が行われており、単なる「熱風で乾かす」という原始的な方法から大きく進化しています。

家庭用モデルも徐々にこれらの技術が簡略化されて搭載されるようになり、プロ品質の乾燥食品を一般家庭でも作れるようになってきました。この技術は、自家製保存食や添加物フリーの健康食品への関心の高まりとともに、今後さらに進むことが予想されます。

フードドライヤーの仕組みで注目すべき最新技術【総括】

フードドライヤーの基本的な仕組みを理解することで、その活用法と選び方が明確になります。ここでは記事全体の重要ポイントをまとめます。

熱風循環式の基本構造により食材の水分を効率的に除去

温度制御システムが食材に最適な乾燥環境を提供(35〜70℃)

空気循環と水分排出の仕組みが乾燥効率と均一性を左右

トレイ構造の進化により多様な食材への対応が可能に

乾燥の3段階プロセスで表面から内部まで均一に乾燥

電気代は意外に経済的で、市販品購入より安価に自家製乾物が作れる

乾燥ムラの対策として食材の均一化とトレイの位置入れ替えが効果的

家庭用と業務用では処理容量と制御精度に大きな違い

最新モデルでは360°循環による均一乾燥や食材センサーによる自動制御が実現

低温乾燥技術で栄養素を保持しながら保存性を高める加工が可能

デジタル温度制御とタイマー機能で手間なく自動運転

細かな温度設定で食材の特性に合わせた乾燥が可能

間欠運転機能によって電力消費を抑えながら効率的に乾燥

多段トレイ設計で一度に大量の食材を処理可能

フードドライヤーの仕組みを理解することで、単に「乾物を作る」だけでなく、食材の栄養価を最大限に生かした健康的な保存食作りが可能になります。温度設定や乾燥時間を工夫することで、市販品とは一線を画す風味と食感を持った自家製ドライフードを楽しむことができるでしょう。

自分好みの乾燥食品を作れるフードドライヤーは、食品ロス削減や健康的な食生活の実現にも役立つ、現代のライフスタイルに合致した家電と言えます。

基本的な仕組みは変わらずとも、技術進化によってより使いやすく効率的になったフードドライヤーで、オリジナルの保存食作りに挑戦してみてはいかがでしょうか。